宋行标

《林风眠绘画作品典藏》中国美术学院出版社 2013年

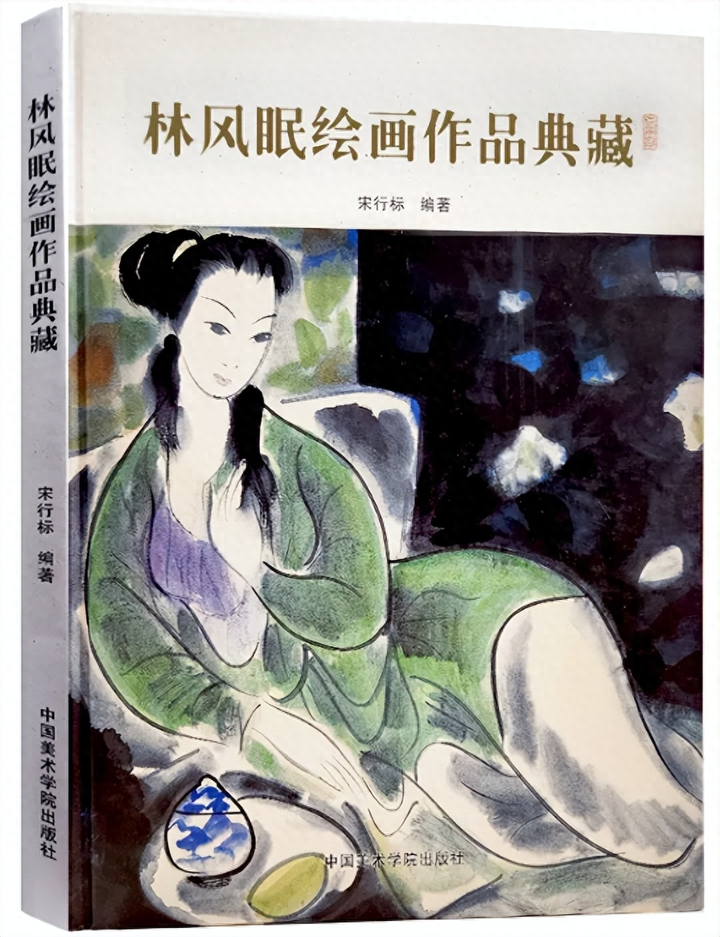

《林风眠绘画作品典藏》于2013年由中国美术学院出版社出版发行。林风眠是二十世纪中国绘画史上具有重要意义的画家,他是美术教育的开拓者,他是中西融合的探索者,他是革新改良的实践者。本书将林风眠作品图文并茂地融会于他波澜壮阔的艺术人生,并附有林风眠年表,所收编的作品数量虽然不多,但内容详尽丰富,从题材、风格、形式等各个角度全面展示了林风眠不同创作时期的思考方向和绘画特点。通过本书,可以在回望中国美术发展百年历程的同时,感受到林风眠作为中西融合探索者而做出的不懈努力,在体验了林风眠历经风雨的人生和返璞归真的感悟后,领略到林风眠作为革新改良实践者的艺术魅力,以及作为美术教育开拓者的深邃哲思。

林风眠的艺术人生

林风眠,原名绍琼,学名凤鸣,1900年11月22日出生于广东省梅县。林家祖上是从福建迁来梅州的客家,家族中世代有人在南洋谋生,林风眠的祖父林维仁是一位勤劳简朴的石匠,儿时的林风眠常常充当祖父的小助手,帮他磨凿子、递榔头,看他在石碑上画图案、刻花样,这一切都在林风眠幼时的心里留下了深深的印记。林风眠的父亲林雨农继承了祖业,除石刻之外,同时亦雅好书画,林风眠在5岁时便在父亲的指导下临摹《芥子园画传》,一代大师的艺术人生由此开启。

青年时代的林风眠

青年学生的留洋运动在二十世纪初的中国大地上悄然兴起,1919年7月,刚刚中学毕业的林风眠收到了昔日同窗从上海发来的信函,获知了留法勤工俭学的消息,怀揣对欧洲艺术的美好憧憬,林风眠告别了家乡父老作为第六批留法勤工俭学的学生,开始了他在欧洲的求学之路。1921年林风眠进入法国国立第戎美术学院,同年9月转入法国国立高等美术学院就读,并得以进入柯罗蒙的工作室学习。1923年春,林风眠开始了为期一年的德国游学,这一年的游学生涯对林风眠的早年艺术风格的形成有很大的影响,他在游学中充分地接触了当时作为新艺术风格形式出现的表现主义、抽象主义等新绘画流派。一年相对自由的时间使林风眠创造了大量带有现代主义风格特征的作品,这些作品都具有当时典型的现代表现主义风格特征:鲜明的主题、强烈的笔触、沉郁的色彩。从现实的每个角度发掘出人性的深度,这正是林风眠这一时期的创作核心,也使他达到了他艺术人生中第一个创作高峰。

1920年,林风眠在法国留学合影

(第二排左三为林风眠)

1926年春,林风眠登上归国的邮轮,受蔡元培先生的聘请,担任北京国立艺术专门学校校长一职,同时也成为了全世界最年轻的艺术院校校长。对于意气风发的林风眠而言,不管这所学校的现状如何,现在却是他实现融合中西艺术、艺术救国运动理想的最佳土壤,与此同时还特地邀请当时还只是民间画师的齐白石和法国画家克罗多来校讲学,希望前者的民间传统形式与后者的新印象主义画风能给中国绘画教育注入新鲜的血液,从而培养出大批适应并实践他艺术理想的新生力量。艺术社会化,让尽可能多的民众知道和了解艺术的真面貌,林风眠这个思想与新文化运动的精神一脉相承。

艺术终归只是人的情感的表现形式,在人的生存自由尚未完全实现的时候,指望艺术改造社会毕竟只是一个美好的愿望,1927年夏,林风眠辞去了北京国立艺专校长职务,南下就任南京中华民国大学院艺术教育委员会主任委员,1928年,国立艺术院于西子湖畔成立,林风眠再次被任命为校长。同年,林风眠组织策划成立了艺术运动社,艺术运动社“以绝对的友谊为基础,团结艺术界的新力量,致力于艺术运动,促进东西方之新兴艺术为宗旨”,艺术运动社的社员大部分是国立艺专的教师,另有北京、上海、巴黎的几位社员。杭州艺专的一切,和北京艺专时相比有很大的进步,林风眠的艺术之梦似乎就要实现了。然而随着当时社会政治局势的日益紧张,艺术运动理想的不断落空,艺术运动成员激情的消减,以及日渐失去青年学子的拥护和支持,艺术运动社终究还是没能实现当初的愿景,这是林风眠个人理想的失落,更是中国美术界的失落。

1938年,杭州艺专和北京艺专合并,成立了抗战时期的国立艺术专科学校。然而这两所学校的合并,却使得在这两所学校同样都担任过校长的林风眠黯然离开。1938年春,国立艺专师生150余人在沅陵含泪惜别了这位中国现代艺术的倡导者,林风眠作为中国美术领袖的时代就此结束,一个叱咤风云的林风眠消退了,一个醉心于艺术的林风眠正在形成,那就是对于中西艺术的汇通与融合。从国立艺专隐退下来后,林风眠开始了在重庆嘉陵江畔的艺术探索生活。林风眠的中西融合更多地体现在观念上,他由学习西方自然主义转而延伸到印象主义、立体主义、野兽派等西方现代艺术思潮,他试图用西方现代艺术运动的观念来切入中国绘画,同时,林风眠的留学时间大多消磨在东方博物馆的陶瓷作品上,造成了他作品中技术成分的缺失。在林风眠的作品中,中国画赖以生存的骨线被抽去了笔墨的特质,同样地,黑色在他的作品中也仅仅被当作一种色彩来看待而失去了在传统中国画中具有的特殊意义。因此也造成了他的画从外观上看更像西方画,从而被人误解为不传统。但是从作品的内涵来看,那种冷凝的悲剧精神在画面上的升华,使之更为契合中国画的纯粹性,独具一格的林氏画风——风眠体,终呈现在世人眼前。

1950年,林风眠辞去杭州中央美术学院华东分院教授之职,迁居上海南昌路的一幢法国式的二层楼房里,专门从事绘画求索。不久,法籍妻子携女离国,他孑然一身,过起苦行僧一般的生活。除了美协组织他到农村、山区、渔场深入生活外,他就闭门作画,每天子夜,邻居都能看到林风眠画室里的亮光。十几个春秋过去,中国艺坛几乎忘记了林风眠,在这寂寞中,林风眠的艺术黄金时代到来了,“林风眠格体”在寂寞耕耘中臻于炉火纯青。1966年,无奈之中的林风眠,将千余张精心之作浸入浴缸,从抽水马桶中冲出去,对于视自己艺术作品如生命的林风眠,这无疑似千把钢刀刺穿了他的心灵。

上世纪50年代,林风眠在上海南昌路寓所

1964年,林风眠(第一排右四)、唐云等在景德镇

1977年林风眠向叶剑英元帅提出国探望分离20多年妻女的愿望,叶元帅很快便批准了办理出国的一切手续,同年10月,林风眠经过广州抵达香港。然而就在临行前的广州,林风眠完成了一套在其艺术生涯也再难寻找的孤品——《山水花鸟册页》,作为临别分赠好友的精品之作,完成后即由唐云、谢稚柳、陈佩秋三人对题,并于当年装裱成册,八开一套,原画、原题、原装、原裱,其珍贵之处不言而喻。

老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。晚年移居香港之后,本已沉寂多年的林风眠又焕发了新的艺术青春。他的画色彩愈加热烈、笔墨愈加放纵、韵味愈加醇厚,一改往日和平优美而为激烈惨淡的画面,墨线强劲而多斜势,多折落,多击撞,充满不安和张力。情感如狂风暴雨冲撞着胸中爆裂的火花。在林风眠生命的最后几年中,生活过得愉快而又充实,在香港和东京开过数次画展,均获成功,在台湾历史博物馆举办“林风眠九十回顾展”,“林风眠画展”也在中国美术馆举行。但是老人毕竟年事已高,曲折而漫长的人生路终也将走到尽头。1991年8月12日,林风眠因心脏病及肺炎不治,在香港与世长辞,享年92岁。

林风眠的一生是对艺术不懈追求的一生,从早期对传统中国画的临习,到对西方艺术的悉心研究,从欧洲现代主义影响下对东方艺术的再认识,到调和中西的不断实践,林风眠不仅仅是一位杰出的艺术大师,更是美术教育的开拓者,调和中西的探索者,革新改良的实践者。

1977年,林风眠在上海参加赛画会,有可能是他离开上海前的最后一次公开露面

1977年,香港中侨国货公司举办林风眠画展

1990年,林风眠与吴冠中在香港寓所

中西合璧 灿若罕星

—— 林风眠 1977年《山水花鸟册》

林风眠的作品,无论仕女、花鸟或风景,多以独幅的形式出现,原装成套的册页则罕若晨星。此套《山水花鸟册》为推篷装对题册,一套八开,每开一平尺见方,林风眠画山水花鸟,唐云、谢稚柳、陈佩秋三人对题。整套册页装裱完成于当年,上下加瘿木板面,封面有唐云题签:“林风眠山水花鸟画册,一九七七年之秋,唐云题”。

此套册页的珍罕之处有三:

其一,这是有明确的纪年和创作地点的临别作品,此套册页完成于1977年的广州,从某种意义上说,此时此地是一个特殊的转折点,因为林风眠即将告别那曾经苦难的生涯,从广州转道香港赴巴西探亲。林风眠的一生,充满苦难与孤寂、痛苦与创伤,但作品却总在沉郁悲悯中闪烁出诗意与浪漫。1968年8月他以“特嫌”罪名被上海公安局拘捕,直至1972年才获释。他数次遭到抄家,近千幅作品被毁,直至1977年10月19日,他才获准离开上海,转道香港去看望远在巴西的女儿。俗话说“叶落归根”,他却不得不在78岁时离开祖国,这是多大的苦痛!但苦痛之外林风眠也有解脱甚至欣喜,那些苦难的经历即将成为永远的过去。故土难离的不舍,苦尽甘来的喜悦,这种复杂的心情在此八开册页中得到了淋漓尽致的表达。

其二,林风眠此套册页作为临别时赠送好友的精品,完成后即由唐云、谢稚柳、陈佩秋三人对题,并于当年装裱成册,整册原画、原题、原装、原裱,实为难得。

其三,林风眠为中西融合的大家,而唐云、谢稚柳、陈佩秋三人则为“海派”的大师,虽然艺术风格各有擅长,但却惺惺相惜,就连品评最为严厉的谢稚柳先生也对林风眠推崇有加,四位大师同气相求,书画合璧,更加彰显了这套册页的珍贵。

林风眠 1977年 《山水花鸟册》

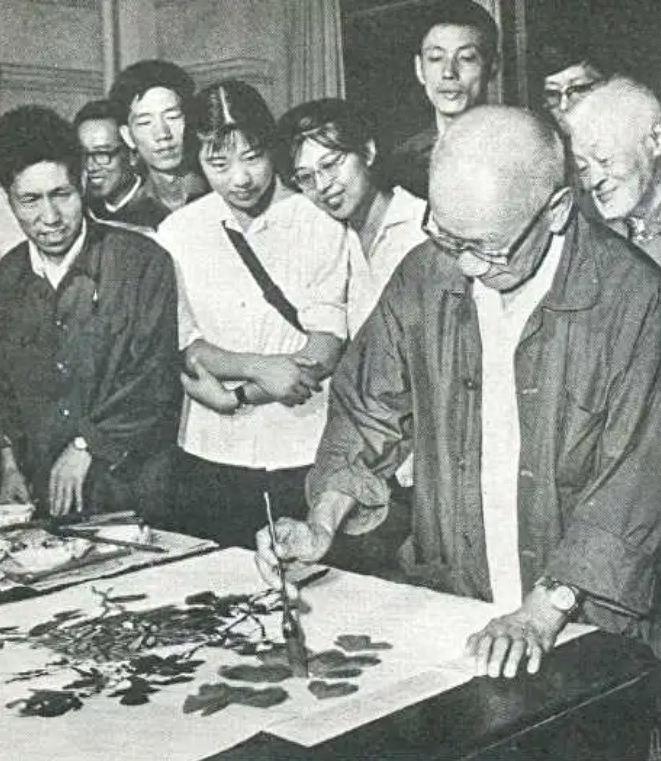

美术教育的开拓者

林风眠是整个二十世纪中国美术教育界的精神领袖,受到学界泰斗蔡元培的赏识与提携,成为我国第一所高等艺术学府——国立艺术院的首任院长,是中国现代美术教育的主要奠基人与开拓者。他倡导新艺术运动,主张“兼容并包、学术自由”的教育思想,博采众长,不拘一格广纳人才,培养了吴冠中、王朝闻、赵无极、赵春翔、朱德群等一大批艺术名家和具有国际影响的著名画家。林风眠锐意革新美术教育,亲自邀请木匠出身的画家齐白石登上讲台,教授中国画,聘请法国教授克罗多讲授西画,并提出了“全民族的各阶级共享的艺术”等口号,为中国现代美术教育提供了切实可行的发展思路。

在注重借鉴西方现代艺术的理念和技术的同时,林风眠依然强调中国传统文化在美术教育中的重要地位,他努力将中西艺术元素融合在一起,以期创造出具有时代性和民族性的艺术作品。他采用个性化和差异化的教学方式,鼓励学生发挥创造力,突破传统艺术教育的束缚。他强调实践与创新,主张为学生提供自由宽松的创作环境,在实践中探索艺术的可能性。在林风眠的倡导下,中国现代艺术逐渐摆脱了西方艺术的束缚,形成了具有独立风格和特色的艺术风格。

林风眠 《双鸡图》

中西融合的探索者

林风眠关于调和中西的观点在一定程度上淡化了传统笔墨观念,并由此开启了对于诸如形式、材料等方面的关注,极大地丰富了二十世纪中国绘画的创作面貌。林风眠对西方艺术的借鉴主要是印象主义之后的作品,对中国的传统艺术的借鉴主要是在非文人画传统的方面;选取的西方艺术是赋予生命力和现代性的,选取的中国艺术是相对开放和富有可塑性的。林风眠的选择以及在这种选择基础上的成功探索表明了古老的水墨语言在现代社会中表达的可能性,为众多后继者提供了可借鉴、深入的课题。

仕女是林风眠笔下为人熟知的人物画题材,寄托了他对美的认知、美的追求和美的表现,他笔下的仕女在构图上追求平面化,造型简洁、生动,与西方绘画大师马蒂斯有异曲同工之妙。如果说中国传统仕女画多传达压抑和遮蔽着的情感,那么西方现代的人体画则表现张扬着和敞开了的观念,林风眠的作品就介于两者之间。既有古典仕女的风韵,又有马蒂斯式的轻松优雅,洋溢着女性的温馨,透出特有的一种孤寂、空漠的情调,一种平和而含蓄的美。在林风眠笔下,女子的线条吸收了中国传统瓷器与民间艺术的要素,单线平涂流畅自如,洋溢着东方式的节奏和韵律,以艺术的语言对青春女性的肌肤质感的描绘转移为对姿致情态和生命情感的表现,塑造出一种柔和、温馨、安静、妩媚与淡雅的文化气质,以及若即若离、如诗如梦的美感境界,充分表明了林风眠极高的艺术造诣。

林风眠 《绿衣仕女》

革新改良的实践者

林风眠在绘画艺术上所尝试的创造性革命,具有里程碑式的意义。他不仅在理论上对中西绘画间的内在联系和相互区别进行明确的分析与总结,并且身体力行,以创作来实践他的理论,为二十世纪中国绘画开辟了一片崭新的艺术天地。

林风眠作为革新改良的实践者,使中国画突破了单一的模式,吸收变形、抽象、象征的艺术语言,从宏观社会到微观世界,从社会现实到精神现实,进行了深入挖掘与表现,呈现出不同风格流派多元并存的局面。林风眠的花卉静物作品,往往色彩的对比单纯而强烈,他满怀炽热的激情仿佛旋转不停的笔触,是那样粗厚有力。然而,在这种单纯和粗厚中,却又充满了灵气和智慧,仿佛受到了某种神奇而强烈的感染力,不知不觉地进入到了林风眠丰富的情感世界当中。对于风景的描绘,林风眠常常采用平远式结构,平远风景的特色是沉静、淡远、平和,林风眠处理这类构图,极注重平远中的直线、斜线、弧线和圆形的交错,以及动势和色彩变化,给平和沉静的气氛以活力。构图跳跃,空间交错,画面一层一层铺展开来,均衡对称,虚实相间,渗透了西方艺术的空间构造与画面张力,同时又隐含了中国绘画虚静简逸的精神本源。

林风眠 《万紫千红》

林风眠《西湖秋景》

本书意在真实全面地呈现出艺术大师林风眠独有的精神气质、审美情怀和艺术成就,通过作品了解林风眠的美学思想,感受他丰富多彩的艺术人生,体验他无穷的创作激情,为林风眠绘画研究者展示更多翔实可靠的信息,填补林风眠绘画研究中的空缺之处,为研究林风眠以及中国近现代绘画的书画爱好者提供一个交流学习的资料。

附一:林风眠年表

1900年 1岁

光绪二十六年十月初一(11月22日)诞生于广州梅县西阳堡(白宫镇)阁公岭村。为林家长房长孙,取名绍琼。祖父林维仁,石匠,半生以雕刻墓碑为业。父亲林伯恩又名雨农,石匠兼画师,精通文墨。母亲阙阿带,苗家女,擅长苗绣和唱山歌。(大弟林绍英又名剑英,二弟林绍合。)

1904年 5岁

父亲引领临摹《芥子园画谱》。

1907年 8岁

入旧制立本学堂,起学名凤鸣。

1908年 9岁

画中堂《松鹤图》被县里商人购去,首次卖画,名震乡里。

1914年 15岁

高小毕业,考入省立梅州中学。幸遇图画老师梁伯聪先生。

1917年 18岁

参加梅州中学生组织的“探骊诗社”。

1919年 20岁

梅州中学毕业。告别父老,同林文铮、李金发一同赴上海报名参加留法俭学会。

十二月搭乘邮轮安德烈•雷蓬号赴法。同船有蔡和森、蔡畅、向警予及蔡母葛建豪。

1920年 21岁

1月抵达法国马赛港。做油漆杂工,半工半读,到枫丹白露中学补习法文、数学。从此改名为风眠。

1921年 22岁

春,入法国蒂戎美术学院,在浮雕家扬西斯先生门下学习素描。

秋,由扬西斯先生推荐,转入巴黎国立高等美术学院,入名家哥罗孟画室学习素描及油画人体。扬西斯先生收藏了林风眠一幅风景画。

扬西斯先生专程到巴黎看望林风眠。林风眠与留法学生刘既漂、林文铮、王代之、吴大羽等组织霍普斯会即“海外艺术运动社”。

1922年 23岁

油画《秋》入选巴黎秋季展览会。父亲林伯恩病故。

1923年 24岁

结束巴黎美术高等学院学业。

春,应熊君锐之邀请,与挚友林文铮去德国游学。

在柏林创作巨幅油画《柏林咖啡屋》、《渔村暴风雨之后》、《平静》、《古舞》、《克里阿巴之春思》、《罗朗》、《金字塔》、《唐又汉决斗》等作品。与德国柏林大学化学系学生方•罗拉邂逅。

冬,与方•罗拉结婚。

1924年 25岁

春,回到巴黎,同罗拉居住巴黎玫瑰街6号。

5月,参加中国在斯特拉斯堡莱茵宫举办的展览会,当时由驻法公使及蔡元培发起。林风眠参展作品达几十幅,其中包括油画和国画。展览中作品所蕴藏的思想性和艺术性及其才华被蔡元培先生发现。

7月,夫人罗拉生产,不幸难产,染上急病,妻儿一并去世。

10月,油画《摸索》、中国水墨画《生之欲》,入选巴黎秋季沙龙展。

1925年 26岁

春,以多而优的作品参加在巴黎举行的万国博览会,其中《饮马秋水》等数幅作品,由海外收藏家收藏。

秋,与法籍蒂戎美术学院雕塑系学生阿丽丝•瓦当结婚。

冬,蔡元培推荐林风眠任北京国立艺专校长兼教授。偕夫人阿丽丝返国。

1926年 27岁

春,同夫人先到上海。后赴北京国立艺专就职,同时兼教务长、油画系主任。请齐白石到北京艺专任教。

3月10日在艺专举行归国后首次大型个人画展。

3月15日鲁迅到艺专观看林风眠画展。发表《东西艺术之前途》论文,提出中西融合艺术主张。

1927年 28岁

5月,发起组织“北京艺术大会”。发表《艺术的艺术与社会的艺术》。

7月,辞去北京艺专校长、教授等职。

8月,女儿蒂娜诞生。

9月,南下受蔡元培之聘,任国民政府全国艺术教育委员会主任委员一职。发表《致全国艺术界书》。

12月,蔡元培采纳林风眠提出建立江南艺术大学的建议,通过了《等办国立艺术大学院提案》,决定林风眠负责等建国立艺术院,地点在杭州西湖畔。创作油画《人道》。

1928年 29岁

1月,参加南京《第一届艺术展》,展出《人道》等作品。

3月,任杭州国立艺术院院长兼教授。

3月26日,蔡元培偕夫人专程从南京来杭州参加国立艺术院开学典礼。在上海举办大型个人画展。

夏,发起成立“艺术运动社”。

10月,国立艺术院院刊《亚波罗》创刊。发表论文《原始人类的艺术》、《我们要注意》、《徒呼奈何是不行的》。创作油面《金色的颤动》、国画《白鹤》。

1929年 30岁

1月,“西湖一八艺社”成立。

2月,同林文铮共同制定《艺术教育大纲》。

3月,发表《中国绘画新论》。

4月,参加教育部举办的第一届全国美展,展出油画《贡献》、《海》、《南方》,并任评选委员。兼任西湖博览会艺术馆主席,主办西湖博览会艺术馆。

5月,西湖博览会在杭州开幕。

8月,参加国立艺术院在上海举行的“艺术运动社”首届美展。

10月,奉教育部令,国立艺术院改为杭州艺术专科学校。为纪念熊君锐牺牲创作油画《痛苦》。组织成立“亚波罗”社,出版《亚波罗》杂志。

1930年 31岁

暑假与潘天寿赴日考察教育。并在日本东京举行“艺术运动社”及杭州艺专教授作品展。为《前奏》月刊撰写发刊词。

1931年 32岁

春,“艺术运动社”作品在南京举行第三次展览。《亚丹娜》创刊。

5月,蔡元培发表《二十五年来中国之美育》,对国立杭州艺专的创建作了充分肯定。

1932年 33岁

发表《美术的杭州》。

1933年 34岁

发表《我们所希望的国画前途》。

1934年 35岁

发表《什么是我们的坦途》。创作油画《悲哀》、《构图》等。创作国画《细语》、《白羽》、《春雨》等。

3月,参加国立杭州艺专在上海中法友谊会举行的第四届展览会。

1935年 36岁

由中正书局出版《艺术丛论》。其中包括1926年至1934年写的9篇论文及1篇《自述》。

1936年 37岁

1月,在蔡元培七十寿辰宴会上,林风眠与沈均儒、黄炎培、马寅初、于佑任、林语堂、朱屺瞻、王昆仑、李四光、丁西林、刘海粟等人提出捐款办孑民美育研究院。

由商务印书馆出版《一九三五年的世界艺术》,包括15篇论文。发表《知与感》。

冬,在上海公学举行画展,展出油画、国画作品百余幅。

1937年 38岁

抗日战争爆发,随学校内迁,先至浙江诸暨、江西,后到湖南长沙。迁徙时只带走国画作品,油画舍弃,被日军作雨布用。这是林风眠作品第一次大批损毁。

4月,参加第二届全国美展。在香港大学举办林风眠个人画展,展出作品百余幅。

1938年 39岁

教育部将北平艺专、杭州艺专两校合并,迁到湖南三沅陵。

秋,学校改组,被迫辞职。辞职后为学生题词“为艺术战”。

1939年 40岁

春,在上海法租界法国总会举办个人画展,展出作品100幅。由上海经香港、海口、越南河内、再转往昆明,到达重庆。出任国民政府政治部设计委员,担任抗日宣传任务。

1940年 41岁

开始隐居重庆嘉陵江南岸弹子石破军火库中,潜心创作。画一批抗日宣传画,揭露日军屠杀罪行。作品在香港大学冯平山图书馆展出。

1941年 42岁

潜心研究中国画。

1942年 43岁

画了大批水墨画。

1944年 45岁

被邀请到重庆国立艺专演讲,讲中国画如何改良(革)问题。

1945年 46岁

潘天寿任国立艺专校长,林风眠应聘回校任教授。学校实行教室制,林风眠教室的学生有苏天赐、席德进、李承仙等人。

参加第四届全国美展,展出水墨画《猫头鹰》。参加重庆《现代绘画展》,展出作品《少女》、《百合花》。

抗战胜利。随学校回杭州,继续在杭州任教。与家人团聚。

1946年 47岁

在杭州艺专任教,常与傅雷、赵无极来往。画现代美女、猫的水墨画,在上海法文协会举办个人画展。10幅作品参加巴黎东方博物馆主办的“中国现代画展”。

1947年 48岁

辞去教授之职,与夫人、女儿同住杭州玉泉住宅,潜心作画。

1948年 49岁

又被杭州艺专聘任,主持林风眠画室,苏天赐任助教。做学术报告《关于毕加索与现代绘画》。

1951年 52岁

杭州艺专改称中央美术学院华东分院,林风眠又被迫辞职。

1952年 53岁

移居上海南昌路53号,闭门埋首作画。继续以“我入地狱”精神探索艺术。常欣赏京剧、越剧,开始创作大量戏剧画。

1955年 56岁

秋,太太阿丽丝与女儿蒂娜移居巴西。

1956年 57岁

出席上海中国画院筹备委员会的座谈会。继续独自探索,采用立体主义手法画戏剧人物。创作《宇宙锋》、《南天门》、《芦苇荡》、《宝莲灯》、《闹天宫》。

1957年 58岁

发表《美术界的两个问题》、《要认真地做研究工作》。

1958年 59岁

编著《印象派绘画》由上海人民美术出版社出版,后因此受批判。

由北京人民美术出版社出版《林风眠画集》,收入作品12幅。

1959年 60岁

发表《跨入一个新时代》、《老年欣逢盛世》。数次去舟山渔场写生,创作《捕鱼》。

1960年 61岁

选为上海市政协委员,赴京参加第二届全国文代会,被选为中国美术家协会上海分会副主席。

捷克斯洛伐克布拉格国家画廊收藏其作品。看京剧、越剧,画戏剧人物。

1961年 62岁

夏,上海美术馆展出《上海花鸟画展》,并转往北京展出,《秋鹜》等4幅作品展出。

漫画家米谷写文章《我爱林风眠的画》,发表于61年《美术》杂志第5期。后遭批判。

1962年 63岁

发表《抒情•传神及其它》、《丰富多彩的越南磨漆艺术展》。

1963年 64岁

上海美协在上海美术馆举办《林风眠画展》,展出作品近70幅。后在北京中央美院陈列馆展出。发表《回忆与怀念》。

1964年 65岁

在香港大会堂举行《林风眠画展》。

1977年 78岁

10月19日在叶剑英元帅的关心下获准移居香港,临行前作《山水花鸟册页》八开,赠予好友。由香港中侨国货公司举办画展。

1978年 79岁

春,由香港赴巴西探望夫人、女儿。

夏,由巴西返回香港。继续作画。举办个人画展。《林风眠画集》出版。

1979年 80岁

7月,上海展览馆举办《林风眠画展》,展出作品127幅,12个瓷盘画。

7月,与学生席德进会面。

8月,应法国政府邀清,在巴黎东方博物馆举办《林风眠画展》,展出作品80幅。

10月,席德进编著的《林风眠画集》由台湾雄狮出版社出版。

年底又赴巴西探亲。

1980年 81岁

春,由巴西返回香港。继续作画。

1981年 82岁

为悼念席德进逝世撰文《老老实实做人,诚诚恳恳画画》。发表《关于冯吐之画》。

1982年 83岁

夫人阿丽丝在巴西逝世。

1983年 84岁

1月,回巴西探望女儿蒂娜。

夏,回香港作画。香港《美术家》第33期介绍林风眠画作,学生吴冠中先生撰文《百花园中忆园丁》。

1984年 85岁

赴日本参加义女冯叶东京画展开幕式。

1985年 86岁

继续在香港作画,开始画巨幅油画、国画。

1986年 87岁

大桶贵支女士将林风眠作品介绍到日本。应日本西武集团总裁堤义明先生之邀,赴东京举办个人作品展览。

1987年 88岁

为吴冠中在香港画展签展目、画集及海报并参加开幕式。

1988年 89岁

先后赴泰国、韩国旅游。为中国美院建院六十周年校庆题词“永葆青春”。朱朴编著的《林风眠画论、作品、生平》由上海学林出版社出版。

4月,《林风眠从艺七十年学术研讨会》在上海召开。

1989年 90岁

爱国华侨实业家姚美良为建林风眠纪念馆捐赠100万元人民币。林风眠未允,将此款特捐中国美院,设立“永芳艺术基金会”。

9月,荣宝斋出版《林风眠人物山水静物》,吴冠中作序。在香港撰写自述《我还在探索》。

10月,台北历史博物馆庆祝林风眠九十寿辰,举办回顾展。

11月,在北京中国美术馆举办林风眠个人画展,展出作品60幅;中国美协和中国艺术研究院联合召开林风眠艺术研讨会。

12月,在梅州举办《林风眠画展》,展出作品80幅。在香港创作“噩梦”组画。包括《痛苦》、《火烧赤壁》、《基督》、《屈原》、《南天门》等。台湾出版豪华本画册。

1990年 91岁

第二次应日本西武集团之邀,再度赴东京举办个人画展。

10月,浙江美院出版社出版郑朝、金尚义编著的《林风眠论》。

1991年 92岁

3月22日,台湾授予林风眠文艺金质奖章及美术特别贡献奖。

8月12日10时,因心脏病、肺炎并发症,病逝于香港港安医院,享年92岁。

8月17日,遗体在香港哥连臣角火葬场火化,骨灰寄存于香港某道观。

8月22日,上海举行艺术大师林风眠先生追悼会。

9月19日,北京召开座谈会缅杯、纪念和学习林风眠大师。

附二:林风眠印章